ワインに関する資格で有名なのがソムリエ試験ですが、近年受験者数が増えているのがワインエキスパート資格です。

この資格はソムリエ試験同様、一般社団法人日本ソムリエ協会が定める認定資格になっています。

しかしワインのプロと聞いて多くの方が想像するがソムリエですが、ワインエキスパート資格はソムリエ資格よりも難易度が高いのでしょうか。

この記事では、これからワインエキスパート資格試験に挑戦したい人に向けて、試験難易度や合格率、取得するメリットについて詳しく解説します。

- ワインエキスパート試験の難易度を事前に知りたい方

- ワインエキスパートを受験するか迷っている方

- 独学で勉強するか、ワインスクールに通うか迷っている方

この記事の監修ソムリエ

佐々木 健太

ホームワインアカデミープロデューサー

年間受講者数日本一を誇るワインスクール講師。21歳でソムリエ資格を取得。南フランスにある一つ星レストラン「Keisuke Matsushima」にて研鑽を積み、帰国後は南青山「L’AS」を経て、株式会社WINE TRAILを創業。第9回全日本最優秀ソムリエコンクールファイナリスト。現在はワイン初心者でもワインを楽しめるよう小瓶ワインのサブスク「Homewine(ホームワイン)」を初め、会員3,000人を誇る。

GG6D64

ワインエキスパートとソムリエの取得難易度の違いは?

ワインエキスパート資格は、日本ソムリエ協会(J.S.A.)が1996年に認定を開始した、ワイン愛好家向けの民間資格です。

ホテルやレストランなどでの実務経験がなくても、20歳以上であれば誰でも受験可能なため、ワイン好きの幅広い層に人気が出始めています。

しかし、合格には長い時間の学習と試験対策が必要になり、独学での合格は非常にハードルが高い試験と言われています。

この章では、ワインエキスパート資格試験の難易度から、ソムリエ資格の試験内容との違いについて詳しく解説します。

ワインエキスパートとソムリエの試験内容の違い

ワインの最難関資格とされる「ソムリエ資格」ですが、実はワインエキスパートもほぼ同レベルの知識が求められます。

試験内容を比較すると、ソムリエ試験には三次試験として「サービス実技試験」と「論述試験」がありますが、一次・二次試験はほぼ同じ内容で実施されます。

そのため、ワインの知識レベルという観点では両者の難易度に大きな差はないことが分かります。

【受験資格の違い】

| 項目 | ワインエキスパート | ソムリエ |

|---|---|---|

| 受験資格 | 実務経験は不要 20歳以上なら誰でも受験可能 | ワイン業界での実務経験 (通常3年以上)が必要 |

| 対象者 | ワイン愛好家・一般向け | レストラン・酒販店などのプロ向け |

【試験内容の違い】

| 項目 | ワインエキスパート | ソムリエ |

|---|---|---|

| 一次試験(筆記) | ワイン・酒類全般の知識 | ワイン・酒類全般の知識 (内容はほぼ同じ) |

| 二次試験(テイスティング)* | ワイン4種+その他の酒類1種 | ワイン3種+その他の酒類2種 |

| 三次試験 | ー | サービス実技試験(ワイン提供の実務スキル) +論述試験 |

ただし、ソムリエ試験には実務経験がある分ワインに関する総合的な知識や技術が求められることも事実ではあります。

まずは一次試験・二次試験突破が絶対条件になりますのでソムリエを目指す方でも、十分な試験対策ができないと、そもそも三次試験まで進めないという問題があります。

ホームワインアカデミーでは高難易度資格であるワインエキスパートとソムリエ試験の両方で出題される範囲を効率的にマスターし、一人でも多くの方が合格できるよう試験対策支援が徹底しています。

ワインエキスパート資格の合格率や試験難易度

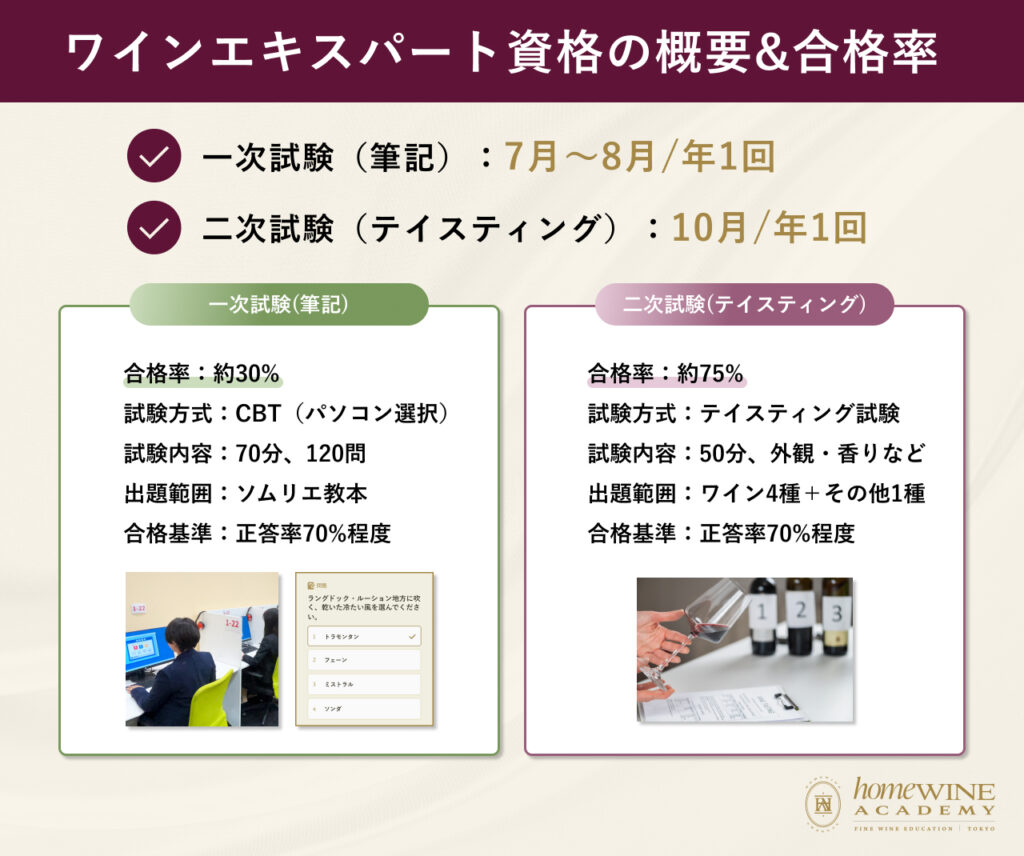

前章で述べた通り、ワインエキスパート試験は筆記試験(一次試験)とテイスティング試験(二次試験)の二段階で構成されています。

合格率は年によって変動があるものの、筆記試験ではワインに関する広範な知識、テイスティング試験では品種や産地を識別する実践力が問われるため、合格難易度は決して低くありません。

では、一次試験・二次試験の合格率、それぞれの試験の難易度について見ていきましょう。

一次試験の合格率

一次試験は、コンピューターを使ったCBT方式で実施されます。画面に表示される選択肢の中から正解を選ぶ形式ですが、単なるクイズではなく、ワインと酒類に関する幅広い知識が求められる試験です。

一次試験の合格率は、過去5年間で37%〜55%と変動があり、直近2年間は40%を下回る水準となっています。実は近年の試験制度の変更により、合格率が低下傾向にあります。

【合格率の遷移】

| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

| 合格率 | 55.3% | 51.5% | 50.2% | 37.4% | 39.7% |

2023年から合格率が低下傾向にある背景には以下の理由があります。

- 4択問題に加えて、6択問題や入力問題が導入

- 選択肢が増えたことで、知識の正確性がより重視される形式へ変更

上記のような試験内容が変更されたことにより従来の試験に求められていた知識レベルが引き上げられていることがわかると思います。

一次試験の難易度

一次試験の難易度を一際高めている要因には、約900ページ以上にも及ぶソムリエ教本があります。

日本ソムリエ協会が出版するこの分厚い教本から問題が出題されるため、その試験範囲の広さと知識の細かさが求められます。

またワインに関する質問がメインですが、試験問題にはワイン以外の問題も多く含まれており、酒類全般の専門知識が必要になるめ、ただの丸暗記だけでは通用しません。

主な試験範囲

- 主要ワイン産地の気候・土壌・品種

- ワインの製造工程(発酵・熟成・醸造技術)

- 酒類全般(ウイスキー・日本酒・焼酎・ビール)の知識

- ワインの歴史・法律・マーケット情報

また試験問題は全てが日本語というわけではなく一部現地の言葉で出題されることもあります。そのため、なんとなく覚えているというだけでは回答がわかっていても選択できないことも多々起こります。

例えば以下の2つの問題に挑戦してみましょう。

- ブルゴーニュ地方でChâteau de Vosne-Romanéeが所有するMonopoleは?

- 選択肢はフランス語表記のため、ワイン産地の知識と語彙力が必要

- ブルゴーニュの特級畑であるジャンベルタンの畑の位置を答えなさい。

- 世界のワイン産地で栽培面積が第3位のエリアは?

- ワインの基本だけでなく、細かい地理や統計データまで求められる

上記のようにワインエキスパート・ソムリエ試験に合格するためには膨大な知識が必要になることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

合格のカギを握るのはまさに「知識をどう体系的に整理するか」ということです。

- 分野ごとに学習を進める

- 過去問を活用して、出題傾向を把握する

- 暗記ではなく、ストーリーとして理解する

ワインの世界は広く、奥が深いからこそ、興味を持ちながら学べるかどうかもポイントになります。

二次試験の合格率

一次試験の低い合格率と違い、二次試験は過去5年間で57%〜90%の合格率と比較的高めになっています。

その理由としては、一次試験を通過した人のみが受験するため一定の知識レベルが担保されていることが影響していると考えられます。

【合格率の遷移】

| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

| 合格率 | 73.0% | 70.2% | 57.7% | 88.3% | 90.9% |

二次試験の最大の特徴は、知識だけでなく実践的なテイスティング能力が求められる点にあります。

回答形式はマークシートを使用した一見すると簡単に見える内容ですが、ワインの特徴を的確に捉える経験が必要な難関試験になっています。

【最新版】2025年度合格率

2025年度のソムリエ・ワインエキスパートの合格率は前年の2024年度よりも低い結果となりました。

昨年に比べ配点比率が大きく変わり、ブドウ品種を当てる重要性がより高まりました。この結果を踏まえ、2025年度はよりブラインドテイスティングのコメントを意識した試験対策になっていた可能性が高いです。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年比 | |

| ワインエキスパート | 1,485人(24年:1,527人) | 944人(24年:1,399人) | 63.6%(24年:91.6%) | 69.4% |

| ソムリエ | 744人(24年:959人) | 386人(24年:894人) | 51.9%(24年:93.2%) | 55.6% |

二次試験の難易度

二次試験では受験者は提供されるワインをブラインド(銘柄不明の状態)で分析し、その特徴を正確に回答する能力が試されます。

このブラインドテイスティングは単なる味の識別やワインの色調などを答えるような簡単なものではなく、プロのソムリエレベルでのテイスティングスキルが必要になります。

- ブドウ品種の特徴を識別できる

- 産地ごとの特徴を理解する

- ワインのスタイルを判断できる

「ワインをたくさん飲んでいるだけでは合格できない」と言われる所以がまさにここにあり、日頃からワインを飲む際に意識的に香りや味わいを分析する習慣が不可欠というわけです。

実は一次試験であれば独学での合格も目指せなくはない難易度ではありますが、二次試験を独学で合格するのはハードルが非常に高いと言われています。

そのため、二次試験対策のみワインスクールへ通う受験生が非常に多く、講師のソムリエからテイスティング時のコツや普段のワインを飲む際に意識すべきことなどを教わっています。

二次試験の難易度に関する元受験者の声

今回、本記事では過去にソムリエ・ワインエキスパート資格試験を受験し、合格を勝ち取った御三方に試験難易度に関するインタビューをしてみました。

試験勉強中や試験直前、試験中など様々な角度から資格試験の難易度を語っていただきました。

これから受験される人はぜひ参考にしてみてください。

ソムリエ田中

ソムリエ田中二次試験対策はYoutubeを使って学習をしていましたが、自分の理解と動画内のソムリエとで認識のズレがあった際、なぜそうなのかを解消できなかったのが続き、二次試験の難しさを実感しました。

ソムリエ牛嶋

ソムリエ牛嶋香りや味わいなどが似ているブドウ品種が多かったのでその違いを品種の違うワインを2本買って比較するなど、難易度もありますがコストもかかってしまう点がネックでした。

ソムリエ石田

ソムリエ石田毎回の講義でなんとなく理解はできたのですが、「脳で理解する」というのに苦労しました。また試験勉強するまで知らなかった花の名前や果物の名前など知識の面でも覚える量が多くて難しかったと記憶しています。

元受験生に聞いた!二次試験の主な対策方法

二次試験の難易度は上記のインタビューからもお分かりいただけたのではないでしょうか。

先輩ワインエキスパートの方に試験の難易度だけでなく効果的な試験対策方法も聞いてみましたのでご紹介します。

ソムリエ牛嶋

ソムリエ牛嶋産地ごと、ブドウ品種ごとでしっかり比較テイスティングし、自分が感じたことや学習したことを記録に残すようにしましょう。

ソムリエ石田

ソムリエ石田南国系や黒系ベリーなどふわっとした言葉でワインに対してコメントするのではなく「マンゴー」「チョコレート」など具体的な単語を口にしてコメントするようにしましょう。

先輩受験生のノウハウまとめ

- 試験形式に慣れる ➡︎ 過去問やテイスティング対策講座を活用

- テイスティング経験を積む ➡︎ 異なる産地のワインを意識して飲み比べる

- アウトプットを増やす ➡︎ 自分の言葉でワインの特徴を説明する練習をする

試験本番で緊張せずに答えられるよう、日常の中で実践を重ねることが合格への近道です。

ホームワインアカデミーではこれまで5,000名以上の合格者を輩出してきたプロ講師の佐々木健太氏が独自のテイスティング手法を受講生に伝授しています。

「佐々木メソッド」と呼ばれるテクニックでこの高難易度試験を突破する後押しをしています。独自で考案したテイスティングノートも無料で配布しているので二次試験突破を目指す方はぜひ受講をお勧めします。

難関試験突破は独学で目指せる?スクールに通うべき?

これまでワインエキスパート・ソムリエ試験の合格率や難易度について解説してきましたが、簿記2級や宅建と同程度の学習時間が必要とされるこの難関試験に合格するためにはワインスクールに通った方が良いのでしょうか?

それとも費用を抑えるために独学でゼロから自分一人で合格を目指すことは可能なのでしょうか。

結論、独学で合格は可能です。しかし冒頭お伝えした通り、膨大な試験範囲の中から問題が出題されるため、効率的に学習を進められる見通しがある場合は独学の選択肢も視野に入れて良いでしょう。

しかし、少しでも合格率を上げたかったり、自分一人で試験勉強を適切に進める自身がない方はワインスクールに通うことを強くおすすめします。

最後の章では、独学とスクール、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

独学で合格を目指すメリット

独学で合格を目指す最大のメリットはコストを抑えることができる点です。ワインスクールの受講料は一般的にオンライン型/通学型問わず、平均して12~15万円ほどの費用がかかります。

しかし、独学の場合は、テキストや市販の問題集などの教材費と受験料のみで学習できるため、10万円以下で試験対策費用を抑えることができます。。

また、自由なスケジュールで学習できる点も大きな魅力の一つでしょう。

- 受講料が不要なため、最低限のコストで目指せる

- 自分の生活スタイルに合わせて学習時間を確保できる

- 自分のペースで進められるため、得意分野と苦手分野を調整しやすい

仕事や家庭の都合で決まった時間に通学が難しい人には、大きな利点と言えます。

▼独学とスクールの詳しい違いが気になる方

スクールに通って効率よく合格を目指す!

一方で、ワインスクールに通う最大のメリットは、効率的に学習し、試験合格の可能性を高められることです。

また学習を進めていく中で生まれる疑問や不明点などはすぐに講師に質問して解消ができるという試験勉強に適した環境が整っています。

- 専門家の指導で、試験に必要な知識を体系的に学べる

- テイスティング試験対策が充実している

- 試験の出題傾向に基づいた講義を受けられる

- 学習のモチベーションを維持しやすい

特に、ワインスクール各社が出している公式テキストや講師陣の独自のノウハウを教えてもらえるため、「どの情報が試験に重要なのか」が分かりやすくなっています。

例えば佐々木健太氏が主任講師を務めるワインスクールでは業界初となる完全フルカラーのテキスト教材を一次・二次試験対策の両方を受講される全員へ配布しています。

さらに、合格率アップのために100本以上の講義動画が搭載された学習アプリを提供していたりします。

このようにワインスクールでは講師からノウハウをもらう以外にも学習を捗らせるサポートが数多く用意されています。

結論どちらを選ぶべきか?

「独学かスクールか?」を選ぶ際は、次のポイントを考えてみましょう。

- コストを抑えて、自分のペースで学習したい ➡︎ 独学

- 効率的に学習し、合格率を上げたい ➡︎ ワインスクール

- テイスティング試験に不安がある ➡︎ ワインスクールの活用が有利

独学でも合格は可能ですが、

スクールを活用することで、より効率的に合格へ近づけるのは間違いありません。

どちらの方法を選ぶにせよ、試験に向けた計画的な学習が成功のカギとなります。

累計5,000名の合格者を輩出した佐々木メソッドを凝縮したホームワインでは、

- 試験対策に特化した全ページフルカラーのテキスト

- アプリで問題演習サイクル

- 酸化しないテイスティング小瓶

など初心者でも無理なく学べる環境を整えています。効率よく資格取得を目指すなら、ぜひご活用ください!

まとめ

ワインエキスパート資格は、年々出題範囲が拡大し、試験の難易度も高まっています。しかし、試験の概要を正しく理解し、計画的に学習を進めれば、半年~1年で十分に合格可能な資格です。

この資格を取得することで、ワインの歴史や製造プロセス、テイスティング技術を深く学び、「ワインに詳しい」という確かな証を得ることができます。

知識を身につけることで、ワインをより楽しめるだけでなく、ワイン好きとの交流の幅も広がるでしょう。

ワインの世界がさらに広がるこの挑戦を、ぜひ楽しんでください!