二次試験を突破した受験者だけが挑める、ソムリエ試験の最終関門が三次試験です。

三次試験は、サービス実技試験と論述試験の2つの試験で構成されており、ワインの知識だけでなく、実際の接客スキルやワインの提供技術、そして論理的にワインの魅力を伝えるかが試されます。

合格率は比較的高めですが、事前準備が不十分だと緊張から失敗するケースも少なくありません。

本記事では、特にサービス実技試験に焦点を当てて解説していきます。

- ソムリエ三次試験の実技試験に不安がある方

- 試験の流れや当日の動きを具体的に知りたい方

- 三次試験に向けて総合的な対策を進めたい方

この記事の監修ソムリエ

佐々木 健太

ホームワインアカデミープロデューサー

年間受講者数日本一を誇るワインスクール講師。21歳でソムリエ資格を取得。南フランスにある一つ星レストラン「Keisuke Matsushima」にて研鑽を積み、帰国後は南青山「L’AS」を経て、株式会社WINE TRAILを創業。第9回全日本最優秀ソムリエコンクールファイナリスト。現在はワイン初心者でもワインを楽しめるよう小瓶ワインのサブスク「Homewine(ホームワイン)」を初め、会員3,000人を誇る。

ソムリエ三次試験の概要【2026年度版】

三次試験は、ソムリエとしての実務能力を問う試験です。試験に向けた事前準備をしっかりと行うことで、当日の緊張を和らげ、スムーズな回答が可能になります。

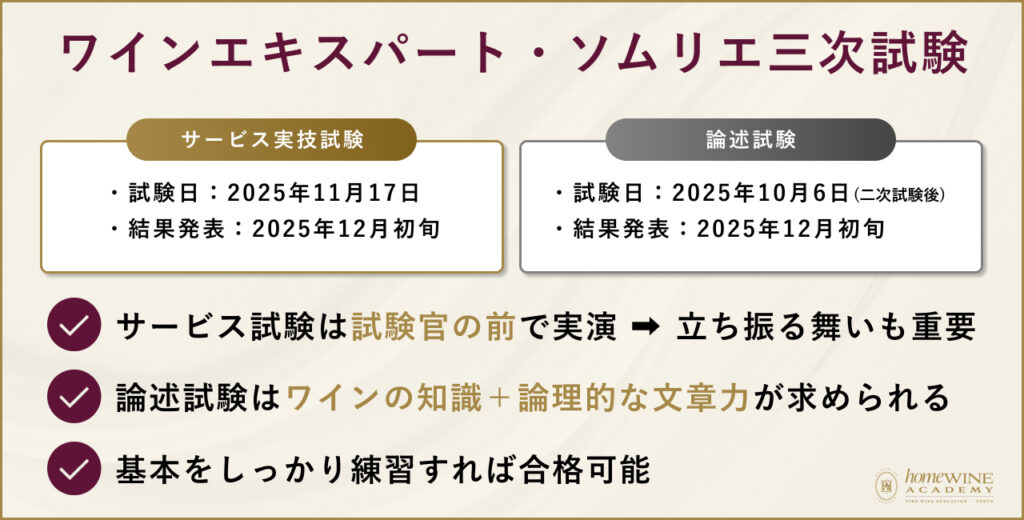

三次試験は「サービス実技試験」と「論述試験」の2つから成り立っています。試験日は異なり、論述試験は二次試験で実施されるテイスティング試験の後に実施されます。

※サービス実技試験は二次試験とは別日に実施されるので注意しましょう。

| サービス実技試験 | 論述試験 | |

| 試験日 | 2026年11月9日 | 2026年9月28日 ※二次試験(テイスティング)終了後実施 |

| 合格発表日 | 2026年12月初旬 | 2026年12月初旬 |

| 求められる能力 | ・ワインの提供技術 ・ソムリエとしての接客スキル | ・ワインに関する専門的なテーマについて論理的に記述 |

| 主な評価ポイント | ・スムーズな動作 ・適切な立ち振る舞い | ・専門的なワイン知識 ・論理的な文章構成 ・設問に対し正しく簡潔に回答 |

三次試験の合格率と難易度

【過去5年の三次試験合格率】

| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

| 合格率 | 83.7% | 93.5% | 81.6% | 58.2% | 75.1% |

三次試験の合格率は例年80%以上となっており、一次・二次試験と比べると比較的合格しやすい試験です。

これは、受験者の多くが飲食業に携わり普段からワインサービスを行っているため、試験内容が実務と大きく乖離していないためです。

基本的な抜栓やデキャンタージュの流れを理解し、落ち着いて実施できれば大きな減点を受けることはありません。

しかし、飲食業界に関わっていたからといってソムリエに求められる作法や守らなければいけないルールなどが細かく設定されています。

そのため三次試験は普段の業務の延長線上にあると思ってしまうとほぼ間違いなく不合格になることを覚えておきましょう。

サービス実技試験について

サービス実技試験は、私たちがソムリエと聞いてまず思い浮かべるレストランやホテルでの接客動作についての能力を見られる試験です。

二次試験と同日に実施される論述試験とは別日に行われるため、サービス実技試験を受ける当日は実技試験に集中することができます。

この章では試験の基本的な流れから、当日の過ごし方までより実践的な内容について解説していきます。

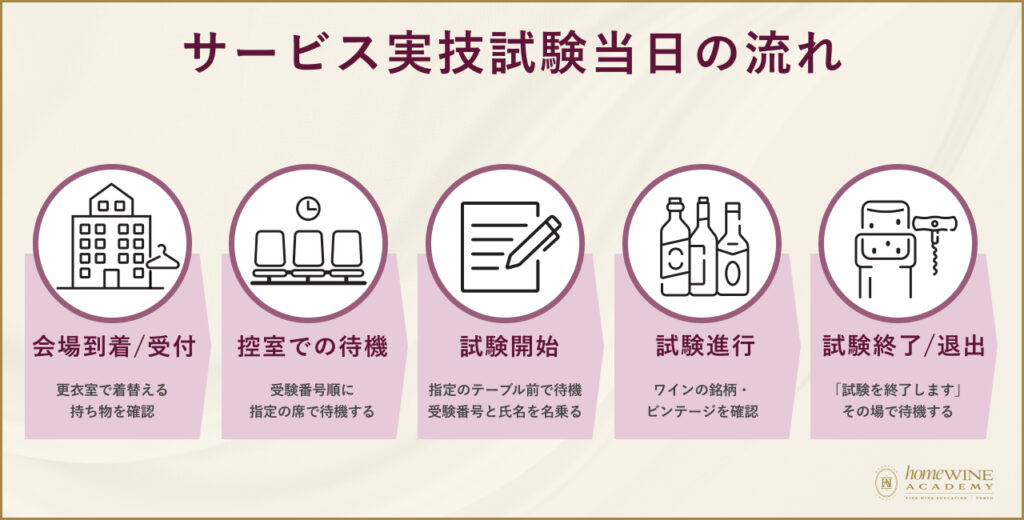

サービス実技試験当日の流れ

ソムリエ試験は全国16か所の会場(主にホテルなど)で実施されます。

一般的な資格試験とは異なり、当日の流れを事前に理解することは非常に重要です。会場に到着したらまず何をするのかなど、当日の進行については以下を確認してください。

- 会場到着・受付

- 受付を済ませ、更衣室で試験用の服装に着替える

- 持ち物(ソムリエナイフ、トーション、受験票)を確認し、控室へ移動する

- 更衣室や控室は混雑しやすいため、早めに到着する

- 控室での待機

- 受験番号順に指定の席で待機する

- 試験の流れをイメージしながら集中する

- サービス実技試験開始

- 4〜6名のグループごとに試験会場へ移動する

- 指定のテーブル前で待機し、試験官の指示を待つ

- 受験番号と氏名を名乗り、試験開始

- 実技試験の進行 ※詳細はコチラ

- 注文されたワインの銘柄・ビンテージを確認する(メモ不可)

- 「はじめてください」の合図でサービス開始

- 試験終了と退出

- 「コルクをお下げしてよろしいでしょうか」と確認し、片付ける

- 「試験を終了します」と伝え、その場で待機する

試験当日は、待機時間が長くなることもあります。緊張を和らげ、落ち着いて試験に臨むためにも、会場での過ごし方を事前にシミュレーションしておくことが重要です。

また、試験中は他の受験者の動きや音に気を取られやすいため、周囲を気にしすぎず、自分のペースを維持して進めましょう。

試験に必要なものはソムリエ協会公式HPを必ず確認し、忘れ物がないようにしてください。

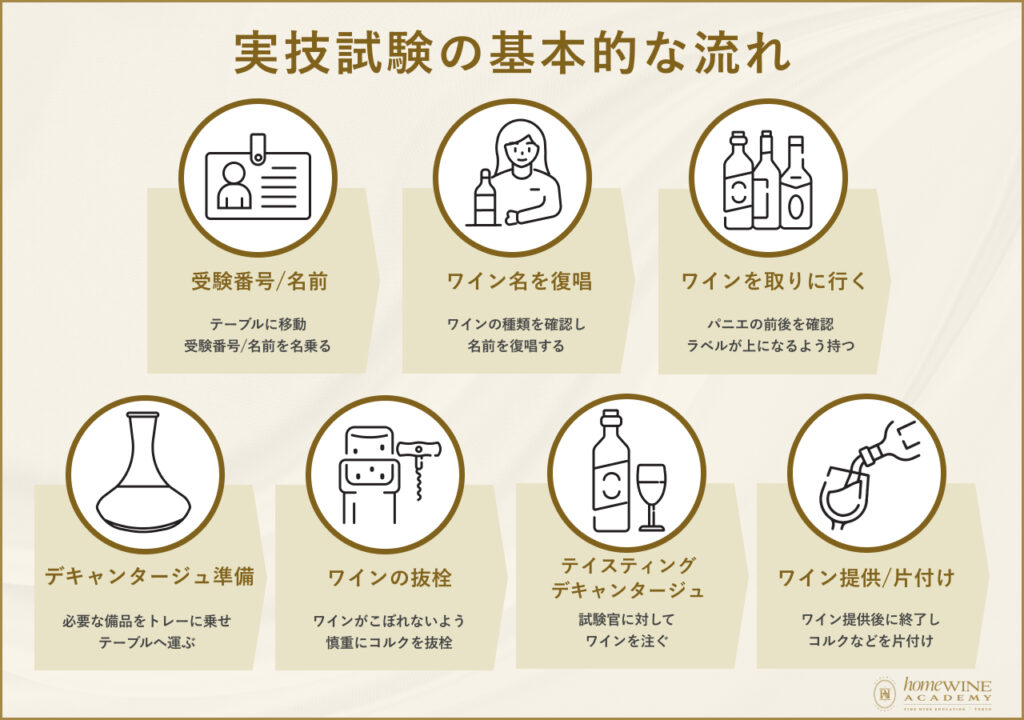

実技試験の基本的な流れ

サービス実技試験では、限られた時間内でスムーズにサービスを行うことが求められます。

そこで三次試験対策としてまずは実際の実技試験は何個のフェーズに分かれていて、それぞれのフェーズでどのような点を審査されているのかを事前に把握する必要があります。

実技試験の基本的な流れはあらかじめ頭に入れておきましょう。

- 指定されたテーブルに移動し、落ち着いて受験番号と名前を伝える

- 試験官の「それでは始めてください」の指示を待つ

【注意点】

- はっきりとした声で名乗り、試験官に聞き取りやすいようにする

- 試験官から伝えられたワインの種類を確認し、復唱する

例:「かしこまりました、シャトー○○、○○年でございますね。只今お持ちいたします。」

- ワインが置かれているコーナーへ移動し、まずパニエを持つ

- パニエの前後を確認し、ラベルが上になるように迎えに行く

- ワインを静かに持ち、テーブルへ戻る

- ワインを見せながら、デキャンタージュの必要性を伝える

例:「より、ワインの香りが開き、お楽しみいただけると思いますので、デキャンタージュさせていただいてもよろしいでしょうか。」

【注意点】

- パニエを持つ前にワインに触れると減点対象になる

- ワインを動かさず、慎重な動作を心がける

- 試験官の了承を得たら、必要な備品をトレーに乗せ、テーブルへ運ぶ

- 準備する道具

- グラス 2脚(清潔であることを確認、香りの確認は不要)

- キャンドル or ライト(この場で点灯確認)

- お皿 2枚(コルクとデキャンタ用)※年によっては3枚の場合もあり

- 紙ナフキン 2枚(ワインの口拭き用)

- デキャンタ(清潔であることを確認、香りの確認は不要)

- トレーにセットした道具を持ち、スムーズにテーブルへ移動

【注意点】

- 道具がすべて揃っているか必ず確認

- グラスやデキャンタの汚れをチェック

- ライトの電源を入れ、天井に向けて立てておく

- ボトルをパニエに入れたまま抜栓

- キャップシールを外し、ポケットにしまう

- 1枚目の紙ナフキンでボトルの口を拭き、汚れやゴミを取り除く

- ワインがこぼれないように、慎重にコルクを抜栓する

- 2枚目の紙ナフキンでボトルの口の内側を拭く(カビを拭き取る)

- コルクの香りを確認し、「コルクは健全な状態です」と伝え、お皿に置く

【注意点】

- コルクが折れると減点対象になる

- 受験者用テイスティンググラスに少量注ぐ(パニエは持ち上げず、少し倒して注ぐ)

- 試験官に背を向けず、1口で飲み切り「素晴らしい状態です」と伝える

- ボトルをパニエから抜き、寝かせた角度を維持しながら慎重に作業

- ライトの光源とボトルの肩部分を一直線にし、ゆっくりとデキャンタに注ぐ

- 滓(おり)がある場合:「滓がございましたので、ワインを少し残させていただきました」と伝え、ボトルをコルクと同じお皿に置く

- 滓がない場合:「滓はございませんでしたので、すべて注ぎ切りました」と伝え、ボトルをコルクと同じお皿に置く

- 右手にデキャンタ、左手にトーションを持ち、ホスト用テイスティンググラスに20cc程度注ぐ。

- 「テイスティングをお願いします」と伝え、数秒待機

- 試験官に会釈し、50cc程度まで注ぎ、「ごゆっくりお楽しみくださいませ」と伝える

- デキャンタをもう1枚のお皿に置く

【注意点】

- デキャンタージュ時にワインを揺らさない

- 試験官に背を向けず、適度な目配りを意識する

- 試験官に「コルクをお下げしてよろしいでしょうか」と確認

- コルク、ライト、受験者用テイスティンググラス、パニエをトレーにまとめる

- 「試験を終了します」と試験官に伝え、その場で静かに待機する

試験会場での過ごし方

三次試験は他の受験者の実技試験の関係上、待ち時間が長くなる傾向があります。

そのため待機時間を有効活用できるかも試験突破に必要なテクニックになります。

実は実技試験を自信を持って臨める人の特徴として、本番前でも自身の頭の中で本番の流れをシミュレーションができることがあげられます。

当日の待ち時間は何度も実技試験(三次試験)を最初から最後まで何をするか口に出して説明できるレベルまで持っていけると合格に一歩二歩近づくでしょう。

- 実技手順の最終確認

- 実技の流れを頭の中でイメージしながらシミュレーションを行いましょう。抜栓やデキャンタージュの手順、ホストテイスティングの依頼方法など、試験で求められる動作を一つひとつ明確にしておくと安心です。

- 深呼吸とリラックス

- 呼吸を整えることで気持ちが安定し、試験中の動作もスムーズになります。また、肩や腕の力を抜き、軽くストレッチをすることで体のこわばりを解消し、自然な動きを意識できるようにすると良いでしょう。

実技試験の合格ポイント

実技試験では、技術の正確さはもちろん、プロのソムリエとしての 「サービスの流れ・接客スキル・落ち着いた対応力」 が評価の対象になります。

実際に試験官がどのようなポイントをチェックしているのかを事前に把握できると、自分の実技試験の際にそれらのポイントを意識しながら取り組むことができます。

- サービスの流れがスムーズか

- 無駄な動作をせず、流れるような動きでサービスを行う

- 手順の抜けや戻り作業をなくし、確実な動作を意識する

- 身だしなみ・清潔感

- ユニフォームのシワや汚れをなくし、整った身だしなみで試験に臨む

- 爪や髪を整え、清潔感を意識する

- 言葉遣いと接客態度

- 明るく落ち着いた声でハキハキと話し、試験官(お客様役)に適切な対応をする

- 試験官との距離感を適切に保ち、落ち着いた振る舞いを意識する

- 目配り・気配り

- 試験官との適度なアイコンタクトを保ち、適切なタイミングで会話を挟む

- グラスの持ち方やワインの注ぎ方に細かな配慮をする

- 緊張しても冷静に対応できるか

- ミスがあっても慌てず、冷静にリカバリーできるかが評価のポイント

- 他の受験者の動作に惑わされず、自分のペースを保つことが重要

ソムリエ三次試験対策で参考にしたいYoutubeチャンネル

| チャンネル | 内容 | おすすめポイント |

|---|---|---|

引用:Youtube 「田辺由美のWINE SCHOOL」 | Youtube 「ソムリエ資格試験 三次試験対策講座 サービス実技デモンストレーション」 実技試験の一連の流れを実演付きで解説 | 試験のポイントや注意点を分かりやすく学べる |

サービス実技試験は、動画で見ると理解が一気に深まります。

文章で読んでいるだけではイメージしにくい細かな動作や流れを確認できるので、試験対策としてぜひ活用しましょう。

論述試験について

ソムリエ三次試験では、実技試験と並行して「論述試験」が実施されます。この試験では、ワインに関する専門的な知識を、論理的かつ明確な文章で表現できるかが問われます。

ただし、論述試験は二次試験当日に実施されるため、三次試験の合格率には含まれるものの、実施日は異なる点に注意が必要です。

論述試験の合格ポイント

論述試験では、単に知識を羅列するのではなく設問に適切に答え、簡潔で明瞭な文章を作成することが重要です。

- 設問の意図を正しく理解する

- 問題を丁寧に読み、求められている内容を正確に把握する

- 知識が豊富でも、設問とズレた回答では評価が低くなるため注意が必要

- 専門的な知識を適切に活用する

- ワインの醸造・テイスティング・ペアリングなど、適切な専門用語を用いる

- 3〜4つのキーワードを抽出し、論理的に文章を組み立てる

- 論理的な文章構成を意識する

- 「AはBだからC」や5W2Hのフレームワークを活用し、論理的に展開する

- 結論→根拠→具体例の流れで整理された文章を書く

- 簡潔かつ明瞭に表現する

- 文字数不足は避け、140文字以上を目安に制限文字数に合わせた構成を考える

- 助長な表現は避け、採点者が読みやすい文章を心がける

この4つのポイントを意識して対策を行うことで、論述試験の評価基準を満たし、合格に近づくことができます。

▼ソムリエ論述試験の完全対策はこちらの記事をチェック!

まとめ

ソムリエ三次試験は、ワインの専門知識だけでなく、実践的なサービススキルや論理的な思考力が求められる試験です。

実技試験では、スムーズな動作・適切な接客・落ち着いた対応が重要視され、論述試験では設問に的確に答え、専門知識を活かした論理的な文章を作成できるか が評価のポイントになります。

三次試験は一次試験や二次試験と比べると合格率が高いものの、油断は禁物です。

試験本番で実力を発揮できるよう、しっかりと準備を進め確実に合格を勝ち取りましょう!

憧れのソムリエバッジを手にしてくださいね!